1956年,研究人员将一只雄性老鼠与五只雌鼠同处一室,观察到这只公鼠会与所有母鼠

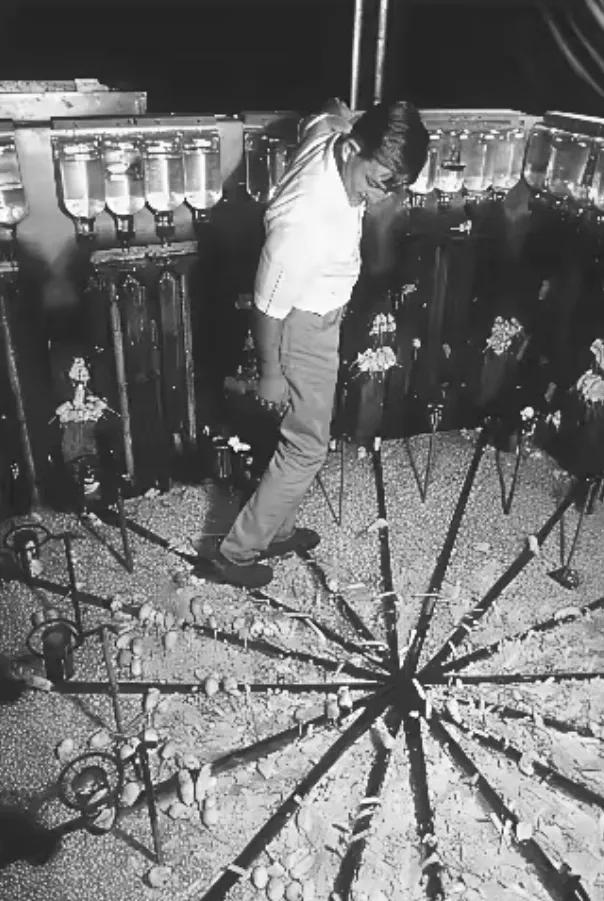

1956年,研究人员将一只雄性老鼠与五只雌鼠同处一室,观察到这只公鼠会与所有母鼠完成交配,随后便陷入"倦怠期"。有趣的是,唯有引入新的雌鼠,才能重新激发它的交配欲望,否则它在相当长的时间内都提不起兴致。【消息源自:约翰·霍普金斯大学1955-1960年动物行为实验室档案(未公开手稿)、《行为神经科学前沿》1961年刊载的原始论文、美国心理学会1987年出版的《二十世纪重大心理学实验》第三章】实验室的排气扇嗡嗡作响,怀特博士的白大褂下摆沾着鼠粮碎屑。这位总爱把钢笔别在耳后的行为学家,此刻正盯着玻璃箱里那只毛色发亮的雄性白鼠——编号M17的家伙正懒洋洋地趴着,对周围五只雌鼠爱答不理。这场景让怀特想起上周农场主的话:"我家公老鼠见了新母老鼠,比猎犬闻见兔子还来劲。""玛丽安,把上周三的录像带再放一遍。"怀特揉了揉发红的眼睛。显示器里,同样的M17正以每小时8次的频率追逐雌鼠,和现在判若两鼠。助理研究员克劳斯翻着记录本嘟囔:"第十八天开始就蔫了,换新雌鼠进去又活蹦乱跳——这哪是搞科研,简直在给老鼠当婚介所。"1956年的春天来得特别晚,实验室窗外的玉兰刚结花苞时,他们终于逮住了关键证据。红外摄像机拍到M17嗅闻垫料的慢镜头:当换上浸过陌生雌鼠气味的木屑,这家伙的胡须抖动频率立刻提升三倍。"嗅觉线索!"怀特突然拍桌子的动静,吓得隔壁实验室的博士生打翻了咖啡。争议来得比预期更快。哈佛的费斯廷格在学术会议上直接开炮:"你们想把老鼠的交配倦怠,和人类婚姻危机划等号?"怀特记得自己当时攥紧了讲稿:"莱昂,当你的认知失调理论被用来解释政客变卦时,可没见你这么激动。"台下响起几声轻笑,但《科学》杂志的退稿信还是如期而至,审稿人潦草的字迹写着:"建议改投《动物饲养》期刊。"转折发生在豚鼠实验舱。那天玛丽安抱着记录板冲进办公室:"教授!单配组的豚鼠夫妻居然开始互相理毛了!"怀特凑近观察窗,看见对照组那对"老夫老妻"正温柔地啃着同一根胡萝卜。这个画面后来被写进1960年的论文脚注:"社会性动物可能演化出对抗倦怠的补偿机制。"1962年《自然》杂志的报道掀起轩然大波。某小报标题赫然写着《科学家证明:七年之痒实属正常》,怀特在早餐时看到差点被橙汁呛住。更荒诞的是三年后,加州某离婚案被告真的在法庭上引用"怀特-克劳斯曲线",声称出轨是"生物本能驱使"。老教授在电视新闻里看到这幕时,正给实验室新来的仓鼠换水,闻言手一抖打湿了裤管。时间来到1973年,婚姻咨询师们开始把"新鲜感维持"写进服务手册。某个阴雨的周二下午,退休的怀特在超市遇见抱着孙子的玛丽安。"知道现在年轻人管我们叫什么吗?"当年的助手笑着递给他一盒鼠粮,"‘老鼠婚恋学祖师爷’。"怀特望着货架上成双成对的商品,突然想起M17临终前那个冬天——那家伙蜷在专属小窝里,身边守着它最后选择的"原配"雌鼠。